СНиП 2.04.03-85 (Часть 2)

Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАНАЛИЗАЦИЯ.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Аэротенки

6.140. Аэротенки различных типов следует применять для биологической очистки городских и производственных сточных вод.

Аэротенки, действующие по принципу вытеснителей, следует применять при отсутствии залповых поступлений токсичных веществ, а также на второй ступени двухступенчатых схем.

Комбинированные сооружения типа аэротенков-отстойников (аэроакселераторы, окситенки, флототенки, аэротенки-осветлители и др.) при обосновании допускается применять на любой ступени биологической очистки.

6.141. Регенерацию активного ила необходимо предусматривать при БПКполн поступающей в аэротенки воды свыше 150 мг/л, а также при наличии в воде вредных производственных примесей.

6.142. Вместимость аэротанков необходимо определять по среднечасовому поступлению воды за период аэрации в часы максимального притока.

Расход циркулирующего активного ила при расчете вместимости аэротенков без регенераторов и вторичных отстойников не учитывается.

6.143. Период аэрации tatm, ч, в аэротенках, работающих по принципу смесителей, следует определить по формуле

(48)

(48)

где Len — БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (с учетом снижения БПК при первичном отстаивании), мг/л;

Lex — БПКполн очищенной воды, мг/л;

ai — доза ила, г/л, определяемая технико-экономическим расчетом с учетом работы вторичных отстойников;

s — зольность ила, принимаемая по табл. 40;

r — удельная скорость окисления, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила в 1 ч, определяемая по формуле

(49)

(49)

здесь rmax — максимальная скорость окисления, мг/(г×ч), принимаемая по табл. 40;

CO — концентрация растворенного кислорода, мг/л;

Kl — константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ, мг БПКполн/л, и принимаемая по табл. 40;

КО — константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, и принимаемая по табл. 40;

j — коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, принимаемый по табл. 40.

Примечания: 1. Формулы (48) и (49) справедливы при среднегодовой температуре сточных вод 15 °С. При иной среднегодовой температуре сточных вод Tw продолжительность аэрации, вычисленная по формуле (48), должна быть умножена на отношение 15/Tw.

2. Продолжительность аэрации во всех случаях не должна быть менее 2 ч.

Таблица 40

Примечание. Для других производств указанные параметры следует принимать по данным научно-исследовательских организаций.

6.144. Период аэрации tatv, ч, в аэротенках-вытеснителях надлежит рассчитывать по формуле

(50)

(50)

где Kp — коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания: Kp = 1,5 при биологической очистке до Lex = 15 мг/л; Kp =1,25 при Lex > 30 мг/л;

Lmix — БПКполн, определяемая с учетом разбавления рециркуляционным расходом:

(51)

(51)

здесь Ri — степень рециркуляции активного ила, определяемая по формуле (52); обозначения величин ai, rmax, CO, Len, Lex, Kl, KO, j, s, следует принимать по формуле (49).

Примечание. Режим вытеснения обеспечивается при отношении длины коридоров l к ширине b свыше 30. При l/b < 30 необходимо предусматривать секционирование коридоров с числом ячеек пять-шесть.

6.145. Степень рециркуляции активного ила Ri, в аэротенках следует рассчитывать по формуле

(52)

(52)

где ai — доза ила в аэротенке, г/л;

Ji — иловый индекс, см3/г.

Примечания: 1. Формула справедлива при Ji < 175 см3/г и ai до 5 г/л.

2. Величина Ri должна быть не менее 0,3 для отстойников с илососами, 0,4 — с илоскребами, 0,6 — при самотечном удалении ила.

6.146. Величину илового индекса необходимо определять экспериментально при разбавлении иловой смеси до 1 г/л в зависимости от нагрузки на ил. Для городских и основных видов производственных сточных вод допускается определять величину Ji по табл. 41.

Таблица 41

Примечание. Для окситенков величина Ji должна быть снижена в 1,3—1,5 раза.

Нагрузку на ил qi, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила в сутки, надлежит рассчитывать по формуле

(53)

(53)

где tat — период аэрации, ч.

6.147. При проектировании аэротенков с регенераторами продолжительность окисления органических загрязняющих веществ tO, ч, надлежит определять по формуле

(54)

(54)

где Ri — следует определять по формуле (52);

ar — доза ила в регенераторе, г/л, определяемая по формуле

(55)

(55)

r — удельная скорость окисления для аэротенков — смесителей и вытеснителей, определяемая по формуле (49) при дозе ила ar.

Продолжительность обработки воды в аэротенке tat, ч, необходимо определять по формуле

(56)

(56)

Продолжительность регенерации tr, ч, надлежит определять по формуле

(57)

(57)

Вместимость аэротенка Wat, м3, следует определять по формуле

(58)

(58)

где qw — расчетный расход сточных вод, м3/ч.

Вместимость регенераторов Wr, м3, следует определять по формуле

(59)

(59)

6.148. Прирост активного ила Pi, мг/л, в аэротенках надлежит определять по формуле

(60)

(60)

где Ccdp — концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/л;

Kg — коэффициент прироста; для городских и близких к ним по составу производственных сточных вод Kg = 0,3; при очистке сточных вод в окситенках величина Kg снижается до 0,25.

6.149. Необходимо предусматривать возможность работы аэротенков с переменным объемом регенераторов.

6.150. Для аэротенков и регенераторов надлежит принимать:

число секций — не менее двух;

рабочую глубину — 3—6 м, свыше — при обосновании;

отношение ширины коридора к рабочей глубине — от 1:1 до 2:1.

6.151. Аэраторы в аэротенках допускается применять:

мелкопузырчатые — пористые керамические и пластмассовые материалы (фильтросные пластины, трубы, диффузоры) и синтетические ткани;

среднепузырчатые — щелевые и дырчатые трубы;

крупнопузырчатые — трубы с открытым концом;

механические и пневмомеханические.

6.152. Число аэраторов в регенераторах и на первой половине длины аэротенков-вытеснителей надлежит принимать вдвое больше, чем на остальной длине аэротенков.

6.153. Заглубление аэраторов следует принимать в соответствии с давлением воздуходувного оборудования и с учетом потерь в разводящих коммуникациях и аэраторах (см. п. 5.34).

6.154. В аэротенках необходимо предусматривать возможность опорожнения и устройства для выпуска воды из аэраторов.

6.155. При необходимости в аэротенках надлежит предусматривать мероприятия по локализации пены — орошение водой через брызгала или применение химических антивспенивателей.

Интенсивность разбрызгивания при орошении следует принимать по экспериментальным данным.

Применение химических антивспенивателей должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.

6.156. Рециркуляцию активного ила следует осуществлять эрлифтами или насосами.

6.157. Удельный расход воздуха qair, м3/м3 очищаемой воды, при пневматической системе аэрации надлежит определять по формуле

(61)

(61)

где qO — удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн, принимаемый при очистке до БПКполн 15—20 мг/л — 1,1, при очистке до БПКполн свыше 20 мг/л — 0.9;

K1 — коэффициент, учитывающий тип аэратора и принимаемый для мелкопузырчатой аэрации в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz /fat по табл. 42; для среднепузырчатой и низконапорной K1 = 0,75;

K2 — коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов ha и принимаемый по табл. 43;

KT — коэффициент, учитывающий температуру сточных вод. который следует определять по формуле

(62)

(62)

здесь Tw — среднемесячная температура воды за летний период, °С;

K3 — коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных вод 0,85; при наличии СПАВ принимается в зависимости от величины faz /fat по табл. 44, для производственных сточных вод — по опытным данным, при их отсутствии допускается принимать K3 = 0,7;

Ca — растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л, определяемая по формуле

(63)

(63)

здесь CT — растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным;

ha — глубина погружения аэратора, м;

CO — средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л; в первом приближении СО допускается принимать 2 мг/л и необходимо уточнять на основе технико-экономических расчетов с учетом формул (48) и (49).

Площадь аэрируемой зоны для пневматических аэраторов включает просветы между ними до 0,3 м.

Интенсивность аэрации Ja, м3/(м2×ч), надлежит определять по формуле

(64)

(64)

где Hat — рабочая глубина аэротенка, м;

tat — период аэрации, ч.

Если вычисленная интенсивность аэрации свыше Ja,max для принятого значения K1, необходимо увеличить площадь аэрируемой зоны; если менее Ja,min для принятого значения K2 — следует увеличить расход воздуха, приняв Ja,min по табл. 43.

6.158. При подборе механических, пневмомеханических и струйных аэраторов следует исходить из их производительности по кислороду, определенной при температуре 20 °С и отсутствии растворенного в воде кислорода, скорости потребления и массообменных свойств жидкости, характеризуемых коэффициентами KT и K3 и дефицитом кислорода (Ca — CO) /Ca и определяемых по п. 6.157.

Число аэраторов Nma Для аэротенков и биологических прудов следует определять по формуле

(65)

(65)

где Wat — объем сооружения, м3;

Qma — производительность аэратора по кислороду, кг/ч, принимаемая по паспортным данным;

tat — продолжительность пребывания жидкости в сооружении, ч; значения остальных параметров следует принимать по формуле (61).

Примечание. При определенном числе механических аэраторов необходимо проверять их перемешивающую способность по поддержанию активного ила во взвешенном состоянии. Зону действия аэратора следует определять расчетом; ориентировочно она составляет 5—6 диаметров рабочего колеса.

6.159. Окситенки рекомендуется применять при условии подачи технического кислорода от кислородных установок промышленных предприятий. Допускается применение их и при строительстве кислородной станции в составе очистных сооружений.

Окситенки должны быть оборудованы механическими аэраторами, легким герметичным перекрытием, системой автоматической подпитки кислорода и продувки газовой фазы, что должно обеспечивать эффективность использования кислорода 90 %.

Для очистки производственных сточных вод и их

Таблица 42

Таблица 43

Таблица 44

смеси с городскими сточными водами следует применять окситенки, совмещенные с илоотделителем. Объем зоны аэрации окситенка надлежит рассчитывать по формулам (48) и (49). Концентрацию кислорода в иловой смеси окситенка следует принимать в пределах 6—12 мг/л, дозу ила — 6—10 г/л.

Вторичные отстойники. Илоотделители

6.160. Нагрузку на поверхность вторичных отстойников qssb, м3/(м2×ч), после биофильтров всех типов следует рассчитывать по формуле

(66)

(66)

где u0 — гидравлическая крупность биопленки; при полной биологической очистке u0 = 1,4 мм/с; значения коэффициента Kset, следует принимать по п. 6.61 .

При определении площади отстойников необходимо учитывать рециркуляционный расход.

6.161. Вторичные отстойники всех типов после аэротенков надлежит рассчитывать по гидравлической нагрузке qssa, м3/(м2×ч), с учетом концентрации активного ила в аэротенке ai, г/л, его индекса Ji, см3/г, и концентрации ила в осветленной воде at, мг/л, по формуле

(67)

(67)

где Kss — коэффициент использования объема зоны отстаивания, принимаемый для радиальных отстойников — 0,4, вертикальных — 0,35, вертикальных с периферийным выпуском — 0,5, горизонтальных — 0,45;

at — следует принимать не менее 10 мг/л,

ai — не более 15 г/л.

6.162. Конструктивные параметры отстойников надлежит принимать согласно пп. 6.61—6.63.

6.163. Нагрузку на 1 м сборного водослива осветленной воды следует принимать не более 8—10 л/с.

6.164. Гидравлическую нагрузку на илоотделители для окситенков или аэротенков-отстойников, работающих в режиме осветлителей со взвешенным осадком, зависящую от параметра aiJi, следует принимать по табл. 45.

Таблица 45

6.165. Расчет флотационных установок для разделения иловой смеси надлежит вести в зависимости от требуемой степени осветления по содержанию взвешенных веществ согласно табл. 46.

Таблица 46

Давление в напорном резервуаре следует принимать 0,6—0,9 МПа (6—9 кгс/см2), продолжительность насыщения 3—4 мин.

Аэрационные установки на полное окисление (аэротенки с продленной аэрацией)

6.166. Аэрационные установки на полное окисление следует применять для биологической очистки сточных вод.

Перед подачей сточных вод на установку необходимо предусматривать задержание крупных механических примесей.

6.167. Продолжительность аэрации в аэротенках на полное окисление следует определять по формуле (48), при этом надлежит принимать:

r — среднюю скорость окисления по БПКполн — 6 мг/(г×ч);

ai — дозу ила — 3—4 г/л;

s — зольность ила — 0,35.

Удельный расход воздуха следует определять по формуле (61), при этом надлежит принимать:

qO — удельный расход кислорода, мг/мг снятой БПКполн —1,25;

K1, K2, KT, K3, Ca — по данным, приведенным в п. 6.157.

6.168. Продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания при максимальном притоке должна составлять не менее 1 ,5 ч.

6.169. Количество избыточного активного ила следует принимать 0,35 кг на 1 кг БПКполн. Удаление избыточного ила допускается предусматривать как из отстойника, так и из аэротенка при достижении дозы ила 5—6 г/л.

Влажность ила, удаляемого из отстойника, равна 98 %, из аэротенка — 99,4 %.

6.170. Нагрузку на иловые площадки следует принимать как для осадков, сброженных в мезофильных условиях.

Циркуляционные окислительные каналы

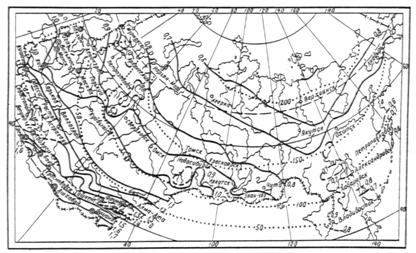

6.171. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) следует предусматривать для биологической очистки сточных вод в районах с расчетной зимней температурой наиболее холодного периода не ниже минус 25 °С.

6.172. Продолжительность аэрации надлежит определять по формуле (48) , при этом следует принимать r — среднюю скорость окисления по БПКполн 6 мг/(г×ч).

6.173. Для циркуляционных окислительных каналов следует принимать:

форму канала в плане О-образной;

глубину — около 1 м;

количество избыточного активного ила — 0,4 кг на 1 кг БПКполн;

удельный расход кислорода — 1,25 мг на 1 мг снятой БПКполн.

6.174. Аэрацию сточных вод в окислительных каналах следует предусматривать механическими аэраторами, устанавливаемыми в начале прямого участка канала.

Размеры аэраторов и параметры их работы надлежит принимать по паспортным данным в зависимости от производительности по кислороду и скорости воды в канале.

6.175. Скорость течении воды в канале vcc, м/с, создаваемую аэратором, надлежит определять по формуле

(68)

(68)

где Jair — импульс давления аэратора, принимаемый по характеристике аэратора;

lair — длина аэратора, м;

vcc — площадь живого сечения канала, м2;

n1 — коэффициент шероховатости; для бетонных стенок n1 = 0,014;

R — гидравлический радиус, м;

lcc — длина канала, м;

åx — сумма коэффициентов местных сопротивлений; для О-образного канала åx — 0,5.

Длину аэратора необходимо принимать не менее ширины канала по дну и не более ширины канала по зеркалу воды, число аэраторов — не менее двух.

6.176. Выпуск смеси сточных вод с активным илом из циркуляционных каналов во вторичный отстойник следует предусматривать самотеком, продолжительность пребывания сточных вод во вторичном отстойнике по максимальному расходу — 1,5 ч.

6.177. Из вторичного отстойника следует предусматривать непрерывную подачу возвратного активного ила в канал, подачу избыточного ила на иловые площадки — периодически.

6.178. Иловые площадки следует рассчитывать исходя из нагрузок для осадка, сброженного в мезофильных условиях.

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м — для супесей и 500 м — для песков.

При расположении полей фильтрации выше по течению грунтового потока расстояние их до сооружений для забора подземных вод следует принимать с учетом гидрогеологических условий и требований санитарной охраны источника водоснабжения.

На территориях, граничащих с местами выклинивания водоносных горизонтов, а также при наличии трещиноватых пород и карстов, не перекрытых водоупорным споем, размещение полей фильтрации не допускается.

6.181. Нагрузку сточных вод на поля фильтрации надлежит принимать на основании данных опыта эксплуатации полей фильтрации, находящихся в аналогичных условиях.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по табл. 47.

Таблица 47

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

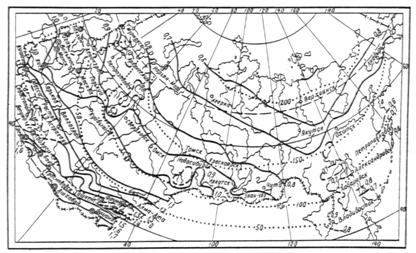

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500—700 мм — на 15—25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона — на 25—30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший — при песчаных грунтах.

6.182. Площадь полей фильтрации в необходимых случаях надлежит проверять на намораживание сточных вод. Продолжительность намораживания следует принимать равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 °С.

Величину фильтрации сточных вод в период их намораживания необходимо определять с уменьшением на величину коэффициента, приведенного в табл. 48.

Таблица 48

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах — 10;

во II климатическом районе — 20;

в I „ „ — 25.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади попей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1 ,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

6.186. На картах полей фильтрации, предназначенных для намораживания сточных вод, следует предусматривать выпуски талых вод на резервные карты.

6.187. Устройство дренажа (открытого или закрытого) на полях фильтрации обязательно при залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м от поверхности карт независимо от характера грунта, а также и при большей глубине залегания грунтовых вод, при неблагоприятных фильтрационных свойствах грунтов, когда одни осушительные канавы (без устройства закрытого дренажа) не обеспечивают необходимого понижения уровня грунтовых вод.

6.188. При полях фильтрации надлежит предусматривать душевую, помещении для сушки спецодежды, для отдыха и приема пищи. На каждые 75—100 га площади полей фильтрации следует предусматривать будки для обогрева обслуживающего персонала.

Поля подземной фильтрации

6.189. Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки толщиной 20—50 см из гравия, мелкого хорошо спекшегося котельного шлака, щебня или крупнозернистого песка.

Перед полями подземной фильтрации надлежит предусматривать установку септиков.

6.190. Общая длина оросительных труб определяется по нагрузке в соответствии с табл. 49. Длину отдельных оросителей следует принимать не более 20 м.

Таблица 49

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать, для районов со среднегодовым количеством осадков 500—600 мм — на 10—20 %, свыше 600 мм — на 20—30 %; для I климатического района и IIIА климатического подрайона — на 15 %. При этом больший процент снижения надлежит принимать при супесчаных грунтах, меньший — при песчаных.

3. При наличии крупнозернистой подсыпки толщиной 20—50 см нагрузку следует принимать с коэффициентом 1,2—1,5.

4. При удельном водоотведении свыше 150 л/сут на одного жителя или для объектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать на 20 %.

6.191. Для притока воздуха следует предусматривать на концах оросительных труб стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли.

Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи

6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.

Перед сооружениями необходимо предусматривать установку септиков.

Очищенную воду следует или собирать в накопители (с целью использования ее на орошение), или сбрасывать в водные объекты с соблюдением „Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и „Правил санитарной охраны прибрежных вод морей".

Расчетную длину фильтрующих траншей следует принимать в зависимости от расхода сточных вод и нагрузки на оросительные трубы, но не более 30 м, ширину траншеи понизу — не менее 0,5 м.

6.193. Песчано-гравийные фильтры надлежит проектировать в одну или две ступени. В качестве загрузочного материала одноступенчатых фильтров следует принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы.

Загрузочным материалом в первой ступени двухступенчатого фильтра могут быть гравий, щебень, котельный шлак и другие материалы крупностью, принимаемой согласно п. 6.122, во второй ступени — аналогично одноступенчатому фильтру.

В фильтрующих траншеях в качестве загрузочного материала следует принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы.

6.194. Нагрузку из оросительные трубы песчано гравийных фильтров и фильтрующих траншей, а также толщину слон загрузки следует принимать по табл. 50.

Таблица 50

Примечания: 1. Меньшие нагрузки соответствуют меньшей высоте.

2. Нагрузки указаны для районов со среднегодовой температурой воздуха от 3 до 6 °С.

3. Для районов со среднегодовой температурой воздуха выше 6 °С нагрузку следует увеличивать на 20—30 %, ниже 3 °С — уменьшать на 20—30 %.

4. При удельном водоотведении свыше 150 л/(чел×сут) нагрузку следует увеличивать на 20—30 %.

Фильтрующие колодцы

6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.

Примечания: 1. При использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможность устройства фильтрующих колодцев решается в зависимости от гидрогеологических условий и по согласованию с органами Министерства геологии и санитарно-эпидемиологической службой.

2. Перед колодцами необходимо предусматривать септики.

6.196. Фильтрующие колодцы следует проектировать из железобетонных колец, кирпича усиленного обжига или бутового камня. Размеры а плане должны быть не более 2х2 м, глубина — 2,5 м.

Ниже подводящей трубы следует предусматривать:

донный фильтр высотой до 1 м из гравия, щебня, спекшегося шлака и других материалов — внутри колодца;

обсыпку из тех же материалов — у наружных стенок колодца;

отверстия для выпуска профильтровавшейся воды — в стенках колодца.

В покрытии колодца надлежит предусматривать люк диаметром 700 мм и вентиляционную трубу диаметром 100 мм.

6.197. Расчетную фильтрующую поверхность колодца надлежит определять как сумму площадей дна и поверхности стенки колодца на высоту фильтра. Нагрузка на 1 м2 фильтрующей поверхности должна приниматься 80 л/сут в песчаных грунтах и 40 л/сут в супесчаных.

Нагрузку следует увеличивать: на 10—20 % — при устройстве фильтрующих колодцев в средне- и крупнозернистых песках или при расстоянии между основанием колодца и уровнем грунтовых вод свыше 2 м; на 20 % — при удельном водоотведении свыше 150 л/(чел×сут) и среднезимней температуре сточных вод выше 10 °С.

Для объектов сезонного действия нагрузка может быть увеличена на 20 %.

Биологические пруды

6.198. Биологические пруды надлежит применять для очистки и глубокой очистки городских, производственных и поверхностных сточных вод, содержащих органические вещества.

6.199. Биологические пруды допускается проектировать как с естественной, так и с искусственной аэрацией (пневматической или механической).

6.200. При очистке в биологических прудах сточные воды не должны иметь БПКполн свыше 200 мг/л — для прудов с естественной аэрацией и свыше 500 мг/л — для прудов с искусственной аэрацией.

При БПКполн свыше 500 мг/л следует предусматривать предварительную очистку сточных вод.

6.201. В пруды для глубокой очистки допускается направлять сточную воду после биологической или физико-химической очистки с БПКполн не более 25 мг/л — для прудов с естественной аэрацией и не более 50 мг/л — для прудов с искусственной аэрацией.

6.202. Перед прудами для очистки надлежит предусматривать решетки с прозорами не более 16 мм и отстаивание сточных вод в течение не менее 30 мин.

После прудов с искусственной аэрацией необходимо предусматривать отстаивание очищенной воды в течение 2—2,5 ч.

6.203. Биологические пруды следует устраивать на нефильтрующих или слабофильтрующих грунтах. При неблагоприятных в фильтрационном отношении грунтах следует осуществлять противофильтрационные мероприятия.

6.204. Биологические пруды следует располагать с подветренной по отношению к жилой застройке стороны господствующего направления ветра в теплое время года. Направление движения воды в пруде должно быть перпендикулярным этому направлению ветра.

6.205. Биологические пруды следует проектировать не менее чем из двух параллельных секций с 3—5 последовательными ступенями а каждой, с возможностью отключения любой секции пруда для чистки или профилактического ремонта без нарушения работы остальных.

6.206. Отношение длины к ширине пруда с естественной аэрацией должно быть не менее 20. При меньших отношениях надлежит предусматривать конструкции впускных и выпускных устройств, обеспечивающие движение воды по всему живому сечению пруда.

6.207. В прудах с искусственной аэрацией отношение сторон секций может быть любым, при этом аэрирующие устройства должны обеспечивать движение воды в любой точке пруда со скоростью не менее 0,05 м/с. Форма прудов в плане зависит от типа аэраторов: для пневматических или механических пруды могут быть прямоугольными, для самодвижущихся механических — круглыми.

6.208. Отметка лотка перепускной трубы из одной ступени в другую должна быть выше дна на 0,3—0,5 м.

Выпуск очищенной воды следует осуществлять через сборное устройство, расположенное ниже уровня воды на 0,15—0,2 глубины пруда.

6.209. Хлорировать воду следует, как правило, после прудов. В отдельных случаях (при длине про. кладки трубопровода хлорной воды свыше 500 м или необходимости строительства отдельной хлораторной и т. п.) допускается хлорирование перед прудами.

Концентрация остаточного хлора в воде после контакта не должна превышать 0,25—0,5 г/м3.

6.210. Рабочий объем пруда надлежит определять по времени пребывания а нем среднесуточного расхода сточных вод.

6.211. Время пребывания воды в пруде с естественной аэрацией tlag, сут, следует определять по формуле

(69)

(69)

где N — число последовательных ступеней пруда;

Klag — коэффициент объемного использования каждой ступени пруда;

K’lag — то же, последней ступени;

Klog и K’log принимаются для искусственных прудов с отношением длины секций к ширине 20:1 и более — 0,8—0,9, при отношении 1:1 — 3:1 или для прудов, построенных на основе естественных местных водоемов (озер, запруд и т. п,), — 0,35, для промежуточных случаев определяются интерполяцией;

Len — БПКполн воды, поступающей в данную ступень пруда;

L’en — то же, для последней ступени;

Lex — БПКполн воды, выходящей из данной ступени пруда;

L’ex — то же, для последней ступени;

Lfin — остаточная БПКполн, обусловленная внутриводоемными процессами и принимаемая летом 2—3 мг/л (для цветущих прудов — до 5 мг/л), зимой — 1—2 мг/л;

k — константа скорости потребления кислорода, сут; для производственных сточных вод устанавливается экспериментальным путем; для городских и близких к ним по составу производственных сточных вод при отсутствии экспериментальных данных k для всех промежуточных секций очистного пруда может быть принята равной 0,1 сут–1, для последней ступени k’ = 0,07 сут–1 (при температуре воды 20 °С).

Для прудов глубокой очистки k следует принимать, сут–1: для 1-й ступени — 0,07; для 2-й ступени — 0,06; для остальных ступеней пруда — 0,05—0,04; для одноступенчатого пруда k = 0,06 сут–1.

Для температур воды, отличающихся от 20 °С, значение k должно быть скорректировано по формулам:

для температуры воды от 5 до 30 °С

(70)

(70)

для температуры воды от 0 до 5 °С

(71)

(71)

где k — коэффициент, определяемый в лабораторных условиях при температуре воды 20 °С.

6.212. Общую площадь зеркала воды пруда Flag, м2, с естественной аэрацией надлежит определять по формуле

(72)

(72)

где Qw — расход сточных вод, м3 сут;

Ca — следует определять по формуле (63);

Cex — концентрация кислорода, которую необходимо поддерживать в воде, выходящей из пруда, мг/л;

ra — величина атмосферной аэрации при дефиците кислорода, равном единице, принимаемая 3—4 г/(м2×сут);

Len,, Lex, Klag — следует принимать по формуле (69).

6.213. Расчетную глубину пруда Hlag, м, с естественной аэрацией следует определять по формуле

(73)

(73)

Рабочая глубина пруда не должна превышать, м: при Len свыше 100 мг/л — 0,5, при Len до 100 мг/л — 1; для прудов глубокой очистки с Lenот 20 до 40 мг/л — 2, с Len до 20 мг/л — 3. При возможности замерзания пруда зимой Н должна быть увеличена на 0,5 м.

6.214. Время пребывания воды t’lag, сут, глубокой очистки в пруде с искусственной аэрацией надлежит определять по формуле

(74)

(74)

где kd — динамическая константа скорости потребления кислорода, равная:

kd = b1 k , (75)

здесь b1 — коэффициент, зависящий от скорости vlag, м/с, движения аоды в пруде, создаваемой аэрирующими устройствами или перемещением воды по коридорам лабиринтного типа; величина b1, определяется по формуле

(76)

(76)

Если vlag > 0,05 м/с, то b1 = 7.

6.215. Для повышения глубины очистки воды до БПКполн 3 мг/л и снижения содержания а ней биогенных элементов (азота и фосфора) рекомендуется применение в пруде высшей водной растительности — камыша, рогоза, тростника и др. Высшая водная растительность должна быть размешена в последней секции пруда.

Площадь, занимаемую высшей водной растительностью, допускается определять по нагрузке, составляющей 10 000 м3/сут на 1 га при плотности посадки 150—200 растений на 1 м2.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КИСЛОРОДОМ

6.216. При необходимости дополнительного насыщения очищенных сточных вод кислородом перед спуском их в водный объект следует предусматривать специальные устройства: при наличии свободного перепада уровней между площадкой очистных сооружений и горизонтом воды в водном объекте — многоступенчатые водосливы-аэраторы, быстротоки и др., в остальных случаях — барботажные сооружения.

6.217. При проектировании водосливов-аэраторов следует принимать:

водосливные отверстия — в виде тонкой зубчатой стенки с зубчатым щитом над ней (зубья стенки и щита обращены один к другому остриями);

высоту зубьев — 50 мм, угол при вершине — 90°;

высоту отверстия между остриями зубьев — 50 мм;

длину колодца нижнего бьефа — 4 м, глубину — 0,8 м;

удельный расход воды — qw = 120 — 160 л/с на 1 м длины водослива;

напор воды на водосливе hw, м (от середины зубчатого отверстия), — по формуле

(77)

(77)

6.218. Число ступеней водосливов-аэраторов Nwa и величина перепада уровней zst, м, на каждой ступени, необходимые для обеспечения потребной концентрации кислорода Cex, мг/л, в сточной воде на выпуске в водный объект, определяются последовательным подбором из соотношения

(78)

(78)

где Ca — растворимость кислорода в жидкости, определяемая по п. 6.157;

Cex — концентрация кислорода в очищенной сточной жидкости, которая должна быть обеспечена на выпуске в водоем;

Cs — концентрация кислорода в сточной воде перед сооружением для насыщения; при отсутствии данных Cs = 0;

Nwa — число ступеней водосливов;

KT, K3 — коэффициенты, принимаемые по п. 6.157;

j20 — коэффициент, учитывающий эффективность аэрации на водосливах в зависимости от перепада уровней и принимаемый по табл. 51.

Таблица 51

6.219. При проектировании барботажных сооружений надлежит принимать:

число ступеней — 3—4;

аэраторы — мелкопузырчатые или среднепузырчатые;

расположение аэраторов — равномерное по дну сооружения;

интенсивность аэрации — не более 100 м3/(м2×ч).

6.220. Удельный расход воздуха в барботажных сооружениях qb, м3/м3, следует определять по формуле

(79)

(79)

где Nb — число ступеней аэрации;

Ca, K1, — следует принимать по п. 6.157;

K2, K3, KT, Cex, Cs — следует принимать по п. 6.218.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

6.221. Обеззараживание бытовых сточных вод и их смеси с производственными следует производить после их очистки.

При совместной биологической очистке бытовых и производственных сточных вод, но раздельной их механической очистке допускается при обосновании предусматривать обеззараживание только бытовых вод после их механической очистки с дехлорированием их перед подачей на сооружения биологической очистки.

6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоритом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.

6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:

после механической очистки — 10;

после механохимической очистки при эффективности отстаивания свыше 70 % и неполной биологической очистки — 5;

после полной биологической, физико-химической и глубокой очистки — 3 .

Примечания: 1. Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3.

2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости складов для реагентов.

6.224. Хлорное хозяйство и электролизные установки на очистных сооружениях следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.

6.225. Установки прямого электропиза при обосновании допускается использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод.

6.226. Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений.

6.227. Для смешения сточной воды с хлором следует применять смесители любого типа.

6.228. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать 30 мин.

6.229. Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без скребков; число резервуаров — не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2×ч).

6.230. При обеззараживании сточных вод после биологических прудов следует выделять отсек для контакта сточной воды с хлором.

6.231. Количество осадка, выпадающего в контактных резервуарах, следует принимать, л на 1 м3 сточной воды, при влажности 98 %:

после механической очистки — 1,5;

после биологической очистки в аэротенках и на биофильтрах — 0,5.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Общие указания

6.232. Сооружения предназначены для обеспечения более глубокой очистки городских и производственных сточных вод и их смеси, прошедших биологическую очистку, а также для производственных сточных вод после механической, химической или физико-химической очистки перед сбросом в водные объекты или повторным использованием их в производстве или сельском хозяйстве.

6.233. В качестве сооружений для глубокой очистки сточных вод могут быть применены фильтры с зернистой загрузкой различных конструкций, сетчатые барабанные фильтры, биологические пруды, сооружения для насыщения сточных вод кислородом.

Выбор типа сооружений надлежит производить с учетом качества исходных сточных вод. требований к степени их очистки, наличия фильтрующих материалов и т. п.

6.234. Проектирование биологических прудов надлежит производить согласно пп. 6.198—6.215.

Фильтры с зернистой загрузкой

6.235. Фильтры с зернистой загрузкой рекомендуются следующих конструкций: однослойные, двухслойные и каркасно-засыпные (КЗФ).

В зависимости от конструкции и климатических условий фильтры следует располагать на открытом воздухе или в помещении. При расположении фильтров на открытом воздухе трубопроводы, запорная арматура, насосы и прочие коммуникации должны располагаться в проходных галереях.

6.236. В качестве фильтрующего материала допускается использовать кварцевый песок, гравий, гранитный щебень, гранулированный доменный шлак, антрацит, керамзит, полимеры, а также другие зернистые загрузки, обладающие необходимыми технологическими свойствами, химической стойкостью и механической прочностью.

6.237. Расчет конструктивных элементов фильтров надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84 и настоящим нормам.

6.238. Расчетные параметры фильтров с зернистой загрузкой для глубокой очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных вод после биологической очистки следует принимать по табл. 52.

Расчет площади фильтров надлежит производить по максимальному часовому притоку за вычетом допустимой неравномерности, равной 15 %.

6.239. При проектировании фильтров с зернистой загрузкой следует предусматривать:

при подаче сточных вод после биологической очистки — установку перед фильтрами (кроме КЗФ) барабанных сеток;

водовоздушную промывку для однослойных, водяную — для двухслойных, водовоздушную или водяную — для каркасно-засыпных фильтров; при этом промывку следует осуществлять нехлорированной фильтрованной водой;

Таблица 52

вместимость резервуаров промывной воды и грязных вод от промывки фильтров — не менее чем на две промывки;

при необходимости — насыщение фильтрованной воды кислородом согласно пп. 6.216—6.220;

трубчатые распределительные дренажные системы большого сопротивления;

для фильтров с подачей воды сверху вниз — устройство гидравлического или механического взрыхления верхнего слоя загрузки.

6.240. Для предотвращения биологического обрастания фильтров с зернистой загрузкой необходимо предусматривать предварительное хлорирование поступающих сточных вод дозой до 2 мг/л и периодическую обработку фильтра (2—3 раза в год) хлорной водой с содержанием хлора до 150 мг/л при периоде контакта 24 ч.

6.241. Проектирование фильтров с зернистой загрузкой для глубокой очистки производственных сточных вод следует производить по данным технологических исследований.

Фильтры с полимерной загрузкой

6.242. Фильтры „Полимер" следует применять для очистки производственных сточных вод от масел и нефтепродуктов, не находящихся а них в виде стойких эмульсий.

Фильтры допускается применять для очистки дождевых вод.

6.243. Допустимая концентрация масел и нефтепродуктов в исходной воде до 150 мг/л, взвешенных веществ — до 100 мг/л. Концентрация этих веществ в очищенной воде — до 10 мг/л.

6.244. В качестве загрузки надлежит принимать пенополиуретан крупностью 20х20х20 мм, плотностью 46—50 кг/м3, высотой слоя 2 м. Скорость фильтрования до 25 м/ч.

6.245. Фильтры следует размещать в здании с температурой воздуха не ниже 5 °С.

Сетчатые барабанные фильтры

6.246. Сетчатые барабанные фильтры следует применять для механической очистки производственных сточных вод, для установки перед фильтрами глубокой очистки сточных вод (барабанные сетки), а также в качестве самостоятельных сооружений глубокой очистки (микрофильтры). Степень очистки сточных вод, достигаемую на сетчатых барабанных фильтрах, допускается принимать по табл. 53.

Таблица 53

6.247. При применении барабанных сеток для механической очистки сточных вод в исходной воде должны отсутствовать вещества, затрудняющие промывку сетки (смолы, жиры, масла, нефтепродукты и пр.), а содержание взвешенных веществ не должно превышать 250 мг/л.

При использовании микрофильтров для глубокой очистки городских сточных вод содержание взвешенных веществ в исходной воде должно быть не более 40 мг/л.

6.248. Число резервных сетчатых барабанных фильтров надлежит принимать по табл. 54.

Таблица 54

6.249. При применении сетчатых барабанных фильтров надлежит:

производительность и конструкцию принимать по паспортным данным заводов-изготовителей или по рекомендациям научно-исследовательских организаций;

предусматривать промывку водой, прошедшей сетчатые барабанные фильтры при давлении 0,15 МПа (1,5 кгс/см2):

постоянную с расходом для микрофильтров — 3—4 % расчетной производительности установки, барабанных сеток для механической очистки сточных вод — 1—1,5 %;

периодическую для барабанных сеток в схеме глубокой очистки сточных вод с числом промывок 8—12 раз в сутки, продолжительностью промывки 5 мин, расходом промывной воды 0,3—0,5 % расчетной производительности барабанной сетки.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Нейтрализация сточных вод

6.250. Сточные воды, величина рН которых ниже 6,5 или выше 8,5, перед отводом а канализацию населенного пункта или в водный объект подлежат нейтрализации.

Нейтрализацию следует осуществлять смешением кислых и щелочных сточных вод, введением реагентов или фильтрованием их через нейтрализующие материалы.

6.251. Дозу реагентов надлежит определять из условия полной нейтрализации содержащихся в сточных водах кислот или щелочей и выделения в осадок соединений тяжелых металлов по уравнению соответствующей реакции. Избыток реагента должен составлять 10 % расчетного количества.

При определении дозы реагента необходимо учитывать взаимную нейтрализацию кислот и щелочей, а также щелочной резерв бытовых сточных вод или водоема (водотока).

6.252. В качестве реагентов для нейтрализации кислых сточных вод следует применять гидроокись кальция (гашеную известь) в виде 5 % по активной окиси кальция известкового молока или отходы щелочей (едкого натра или калия).

Проектирование установок для приготовления известкового молока надлежит выполнять согласно СНиП 2.04.02-84.

6.253. Для подкисления и нейтрализации щелочных сточных вод рекомендуется применять техническую серную кислоту.

6.254. Для выделения осадка следует предусматривать отстойники с временем пребывания в них сточных вод в течение 2 ч.

6.255. Количество сухого вещества осадка М, кг/м3, образующегося при нейтрализации 1 м3 сточной воды, содержащей свободную серную кислоту и сопи тяжелых металлов, надлежит определять по формуле

(80)

(80)

где А — содержание активной СаО в используемой извести, %;

А1 — количество активной СаО, необходимой для осаждения металлов, кг/м3;

А2 — количество активной СаО, необходимой для нейтрализации свободной серной кислоты, кг/м3;

А3 — количество образующихся гидроксидов металлов, кг/м3;

Е1 — количество сульфата кальция, образующегося при осаждении металлов, кг/м3;

Е2 — количество сульфата кальция, образующегося при нейтрализации свободной кислоты, кг/м3.

Примечание. Третий член в формуле не учитывается, если его значение отрицательное.

6.256. Объем осадка, образующегося при нейтрализации 1 м3 сточной воды, Wmud, %, определяется по формуле

(81)

(81)

где Pmud — влажность осадка, %.

Влажность осадка должна быть менее или равна разности 100 за вычетом количества сухого вещества. выраженного в процентах.

6.257. Осадок, выделенный в отстойниках, надлежит обезвоживать на шламовых площадках, вакуум-фильтрах или фильтр-прессах. При проектировании отстойников и сооружений по обезвоживанию следует руководствоваться требованиями соответствующих разделов настоящих норм.

6.258. Все резервуары, трубопроводы, оборудование, соприкасающиеся с агрессивными средами, должны быть защищены соответствующей изоляцией.

Реагентные установки

6.259. Реагентную обработку необходимо применять для интенсификации процессов удаления из сточных вод грубодисперсных, коллоидных и растворенных примесей в процессе физико-химической очистки, а также для обезвреживания хром- и циансодержащих сточных вод.

В случае содержания биогенных элементов в сточных водах, подлежащих биологической очистке, ниже норм, указанных в п. 6.2, следует предусматривать их искусственное пополнение (биогенную подпитку).

6.260. В качестве реагентов следует применять коагулянты (соли алюминия или железа), известь, флокулянты (водорастворимые органические полимеры неионогенного, анионного и катионного типов).

6.261. Вид реагента и его дозу надлежит принимать по данным научно-исследовательских организаций а зависимости от характера загрязнений сточных вод, необходимой степени их удаления, местных условий и т. п. Для сточных вод некоторых отраслей промышленности и городских сточных вод дозы реагентов допускается принимать по табл. 55.

Таблица 55

Примечание. Дозы реагентов приведены по товарному продукту, флокулянтов — по активному полимеру, за исключением: * — по Al2O3, ** — по FeSO4, *** — по FeCl3.

6.262. При обработке воды коагулянтами необходимо поддерживать оптимальное значение рН подкислением или подщелачиванием ее.

Для городских вод при рН до 7,5 следует применять соли алюминия, при рН свыше 7,5 — соли железа.

6.263. Приготовление, дозирование и ввод реагентов в сточную воду надлежит предусматривать согласно СНиП 2.04.02-84.

6.264. Смешение реагентов со сточной водой следует предусматривать в гидравлических смесителях или в подводящих воду трубопроводах согласно СНиП 2.04.02-84.

Допускается применять смешение в механических смесителях или в насосах, подающих сточную воду на очистные сооружения.

В случае использования в качестве реагентов железного купороса следует использовать аэрируемые смесители, аэрируемые песколовки или преаэраторы, обеспечивающие перевод закиси железа в гидрат окиси. Время пребывания в смесителе в этом случае должно быть не менее 7 мин, интенсивность подачи воздуха 0,7—0,8 м3/м3 обрабатываемой сточной воды в 1 мин, глубина смесителя 2—2,5 м.

6.265. В камерах хлопьеобразования надлежит применять механическое или гидравлическое перемешивание.

Рекомендуется использовать камеры хлопьеобразования, состоящие из отдельных отсеков с постепенно уменьшающейся интенсивностью перемешивания.

6.266. Время пребывания в камерах хлопьеобразования следует принимать, мин: при отделении скоагулированных взвешенных веществ отстаиванием дли коагулянтов — 10—15, для флокулянтов — 20—30, при очистке сточной воды флотацией для коагулянтов — 3—5, для флокулянтов — 10—20.

6.267. Интенсивность смешения сточных вод с реагентами в смесителях и камерах хлопьеобразования следует оценивать по величине среднего градиента скорости, которая составляет, с–1:

для смесителей с коагулянтами — 200, с флокулянтами — 300—500;

для камер хлопьеобразования: при отстаивании для коагулянтов и флокулянтов — 25—50; при флотации — 50—75.

6.268. Отделение скоагулированных примесей от воды следует осуществлять отстаиванием, флотацией, центрифугированием или фильтрованием, проектируемыми согласно настоящим нормам.

Обезвреживание циансодержащих сточных вод

6.269. Для обезвреживания сильнотоксических цианидов (простых цианидов, синильной кислоты, комплексных цианидов цинка, меди, никеля, кадмия) следует применять окисление их реагентами, содержащими активный хлор при величине рН 11-11,5.

6.270. К реагентам, содержащим активный хлор, относятся хлорная известь, гипохлориты кальция и натрия, жидкий хлор.

6.271. Дозу активного хлора надлежит принимать из расчета 2,73 мг на 1 мг цианидов цинка, никеля. кадмия, синильной кислоты и простых цианидов и 3,18 мг/мг — для комплексных цианидов меди с избытком не менее 5 мг/л.

6.272. Концентрация рабочих растворов реагентов должна быть 5—10 % по активному хлору.

6.273. Для обработки циансодержащих сточных вод следует, как правило, предусматривать установки периодического действия, состоящие не менее чем из двух камер реакции.

Время контакта сточных вод с реагентами 5 мин — при окислении простых цианидов и 15 мин — при окислении комплексных цианидов.

6.274. После обработки сточных вод активным хлором их необходимо нейтрализовать до рН 8—8,5.

6.275. Объем осадка влажностью 98 % при двухчасовом отстаивании составляет 5 % объема обрабатываемой воды.

При введении перед отстойниками полиакриламида (доза 20 мг/л 0,1 %-ного раствора) время отстаивания надлежит сокращать до 20 мин.

Обезвреживание хромсодержащих сточных вод

6.276. Для обезвреживания хромсодержащих сточных вод следует применять бисульфит или сульфат натрия при рН 2,5—3.

6.277. Дозу бисульфита натрия надлежит принимать равной 7,5 мг на 1 мг шестивалентного хрома при концентрации его до 100 мг/л и 5,5 мг/мг — при концентрации хрома свыше 100 мг/л.

6.278. Перед подачей обезвреженных сточных вод на отстойники их надлежит нейтрализовать известковым молоком до рН 8,5—9.

Биогенная подпитка

6.279. Для биогенной подпитки в качестве биогенных добавок следует принимать:

фосфорсодержащие реагенты — суперфосфат, ортофосфорную кислоту;

азотсодержащие реагенты — сульфат аммония. аммиачную селитру, водный аммиак, карбамид;

азот- и фосфорсодержащие реагенты — диаммонийфосфат технический, аммофос.

6.280. Концентрацию рабочих растворов надлежит принимать до 5 % по P2O5 и до 15% по N.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Общие указания

6.281. Для глубокой очистки сточных вод от растворенных органических загрязняющих веществ методом адсорбции в качестве сорбента надлежит применять активные угли.

6.282. Активный уголь следует применять в виде слоя загрузки плотного (движущегося или неподвижного), намытого на подложку из другого материала или суспензии в сточной воде.

Адсорберы с плотным слоем загрузки активного угля

6.283. В качестве адсорберов надлежит применять конструкции безнапорных открытых и напорных фильтров с загрузкой в виде плотного слоя гранулированного угля крупностью 0,8—5 мм.

6.284. Содержание взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на адсорберы, не должно превышать 5 мг/л.

6.285. Площадь загрузки адсорбционной установки Fads, м2, надлежит определять по формуле

(82)

(82)

где qw — среднечасовой расход сточных вод, м3/ч;

v — скорость потока, принимаемая не более 12 м/ч.

При выключении одного адсорбера скорость фильтрования на остальных не должна увеличиваться более чем на 20 %.

6.286. Число последовательно работающих адсорберов Nads надлежит рассчитывать по формуле

(83)

(83)

где Hads — высота сорбционной загрузки одного фильтра, м, принимаемая конструктивно;

Htot — общая высота сорбционного слоя, м, определяемая по формуле

(84)

(84)

здесь H1 — высота сорбционного слоя, м, в котором за период tads адсорбционная емкость сорбента исчерпывается до степени К,рассчитываемая по формуле

(85)

(85)

где gsb — насыпной вес активного угля, г/м3, принимаемый по справочным данным;

— минимальная доза активного угля, г/л, выгружаемого из адсорбера при коэффициенте исчерпания емкости Ksb, определяемая по формуле

— минимальная доза активного угля, г/л, выгружаемого из адсорбера при коэффициенте исчерпания емкости Ksb, определяемая по формуле

(86)

(86)

здесь Cen, Cex — концентрации сорбируемого вещества до и после очистки, мг/л;

Ksb — принимается равным 0,6—0,8;

— максимальная сорбционная емкость активного угля, мг/л, определяемая экспериментально;

— максимальная сорбционная емкость активного угля, мг/л, определяемая экспериментально;

H2 — высота загрузки сорбционного слоя, обеспечивающая работу установки до концентрации Cex в течение времени tads, принимаемого по условиям эксплуатации, и определяемая по формуле

(87)

(87)

где — максимальная доза активного угля, г/л, определяемая по формуле

— максимальная доза активного угля, г/л, определяемая по формуле

(88)

(88)

здесь — минимальная сорбционная емкость активного угля, мг/л, определяемая экспериментально;

— минимальная сорбционная емкость активного угля, мг/л, определяемая экспериментально;

H3 — резервный спой сорбента, рассчитанный на продолжительность работы установки в течение времени перегрузки или регенерации слоя сорбента высотой Н1, м.

6.287. Потери напора в слое гранулированного угля при крупности частиц загрузки 0,8—5 мм надлежит принимать не более 0,5 м на 1 м слоя загрузки.

6.288. Выгрузку активного угля из адсорбера следует предусматривать насосом, гидроэлеватором, эрлифтом и шнеком при относительном расширении загрузки на 20—25 %, создаваемом восходящим потоком воды со скоростью 40—45 м/ч.

В напорных адсорберах допускается предусматривать выгрузку угля под давлением не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2).

6.289. Металлические конструкции, трубопроводы. арматура и емкости, соприкасающиеся с влажным углем, должны быть защищены от коррозии.

Адсорберы с псевдоожиженным слоем активного угля

6.290. Сточные воды, поступающие в адсорберы с псевдоожиженным слоем, не должны содержать взвешенных веществ свыше 1 г/л при гидравлической крупности не более 0,3 мм/с. Взвешенные вещества, выносимые из адсорберов, и мелкие частицы угля надлежит удалять после адсорбционных аппаратов.

6.291. Адсорбенты с насыпным весом свыше 0,7 т/м3 допускается дозировать в мокром или сухом виде, а менее 0,7 т/м3 — только в мокром виде.

6.292. По высоте адсорберов 0,5—1,0 м следует устанавливать секционирующие решетки с круглой перфорацией диаметром 10—20 мм и долей живого сечения 10—15 %. Оптимальное число секций — три-четыре.

6.293. Скорость восходящего потока воды в адсорбере надлежит принимать 30—40 м/ч размерами частиц 1—2,5 мм для активных углей и 10—20 м/ч для углей размерами частиц 0,25—1 мм.

6.294. Дозу активного угля для очистки воды следует определять экспериментально.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

6.295. Ионообменные установки следует применять для глубокой очистки сточных вод от минеральных и органических ионизированных соединений и их обессоливания с целью повторного использования очищенной воды в производстве и утилизации ценных компонентов.

6.296. Сточные воды, подаваемые на установку, не должны содержать: солей — свыше 3000 мг/л; взвешенных веществ — свыше 8 мг/л; ХПК не должна превышать 8 мг/л.

При большем содержании в сточной воде взвешенных веществ и большей ХПК необходимо предусматривать ее предварительную очистку.

6.297. Объем катионита Wkat, м3, в водород-катионитовых фильтрах следует определять по формуле

(89)

(89)

где qw — расход обрабатываемой воды, м3/ч;

— суммарная концентрация катионов в обрабатываемой воде, г×экв/м3;

— суммарная концентрация катионов в обрабатываемой воде, г×экв/м3;

— допустимая суммарная концентрация катионов в очищенной воде, г×экв/м3;

— допустимая суммарная концентрация катионов в очищенной воде, г×экв/м3;

nreg — число регенераций каждого фильтра в сутки (выбирается в зависимости от конкретных условий но не более двух);

— рабочая обменная емкость катионита по наименее сорбируемому катиону, г×экв/м3:

— рабочая обменная емкость катионита по наименее сорбируемому катиону, г×экв/м3:

(90)

(90)

здесь ak — коэффициент эффективности регенерации, учитывающий неполноту регенерации и принимаемый равным 0,8—0,9;

— полная обменная емкость катионита, г×экв/м3, определяемая по заводским паспортным данным, по каталогу на иониты или по экспериментальным данным;

— полная обменная емкость катионита, г×экв/м3, определяемая по заводским паспортным данным, по каталогу на иониты или по экспериментальным данным;

qk — удельный расход воды на отмывку катионита после регенерации, м3 на 1 м3 катионита, принимаемый равным 3—4;

Kion — коэффициент, учитывающий тип ионита; для катионита принимается равным 0,5;

— суммарная концентрация катионов в отмывочной воде (при отмывке катионита ионированной водой).

— суммарная концентрация катионов в отмывочной воде (при отмывке катионита ионированной водой).

6.298. Площадь катионитовых фильтров Fk, м2, надлежит определять по формулам:

(91)

(91)

(92)

(92)

где Hk — высота слоя катионита в фильтре, принимаемая по каталогу ионообменных фильтров от 2 до 3 м;

qw — расход воды, м3/ч;

vf — скорость фильтрования, м/ч, принимаемая по п. 6.299.

При значительных отклонениях площадей, рассчитанных по формулам (91) и (92) , следует в формуле (89) проводить корректировку числа регенераций nreg.

6.299. Скорость фильтрования воды vf, м/ч, для напорных фильтров первой ступени не должна превышать при общем солесодержании воды:

до 5 мг×экв/л — 20;

5—15 „ — 15;

15—20 „ — 10;

свыше 20 „ — 8.

6.300. Число катионитовых фильтров первой ступени следует принимать: рабочих — не менее двух, резервных — один.

6.301. Потери напора а напорных катионитовых фильтрах надлежит принимать по табл. 56.

Таблица 56

6.302. Интенсивность подачи воды при взрыхлении катионита следует принимать 3—4 л/(с×м2) продолжительность взрыхления — 0,25 ч. Для взрыхления катионита перед регенерацией следует использовать последние фракции воды от отмывки катионита.

6.303. Регенерацию катионитовых фильтров первой ступени надлежит производить 7—10 %-ными растворами кислот (соляной, серной). Скорость пропуска регенерационного раствора кислоты через слой катионита не должна превышать 2 м/ч. Последующая отмывка катионита осуществляется ионированной водой, пропускаемой через слой катионита сверху вниз со скоростью 6—8 м/ч. Удельный рас ход составляет 2,5—3 м на 1 м3 загрузки фильтра.

Первая половина объема отмывочной воды сбрасывается в бак для приготовления регенерирующего раствора кислоты, вторая половина — в бак воды для взрыхления катионита.

6.304. Водород-катионитовые фильтры второй ступени следует рассчитывать согласно пп. 6.297— 6.301 и исходя из концентрации катионов щелочных металлов и аммония.

6.305. Регенерацию катионитовых фильтров второй ступени следует производить 7—10 %-ным раствором серной кислоты. Удельный расход кислоты составляет 2,5 мг×экв на 1 мг×экв рабочей обменной емкости катионита.

6.306. Объем анионита Wan, м3, в анионитовых фильтрах надлежит определять по формуле

(93)

(93)

где qw — расход обрабатываемой воды, м3/ч;

— суммарная концентрация анионов в обрабатываемой воде, мг×экв/л;

— суммарная концентрация анионов в обрабатываемой воде, мг×экв/л;

— допустимая суммарная концентрация анионов в очищенной воде, мг×экв/л;

— допустимая суммарная концентрация анионов в очищенной воде, мг×экв/л;

nreg — число регенераций каждого фильтра в сутки (не более двух);

— рабочая обменная емкость анионита, мг×экв/л:

— рабочая обменная емкость анионита, мг×экв/л:

(94)

(94)

где aan — коэффициент эффективности регенерации анионита, принимаемый для слабоосновных анионитов равным 0,9;

— полная обменная емкость анионита. мг×экв/л, определяемая на основании паспортных данных, по каталогу на иониты или экспериментальным данным;

— полная обменная емкость анионита. мг×экв/л, определяемая на основании паспортных данных, по каталогу на иониты или экспериментальным данным;

qan — удельный расход воды на отмывку анионита после регенерации смолы. принимаемый равным 3—4 м3 на 1 м3 смолы;

Kion — коэффициент, учитывающий тип ионита; для анионита принимается равным 0,8;

— суммарная концентрация анионов в отмывочной воде, мг×экв/м3.

— суммарная концентрация анионов в отмывочной воде, мг×экв/м3.

6.307. Площадь фильтрации Fan, м2, анионитовых фильтров первой ступени надлежит определять по формуле

(95)

(95)

где qw — расход обрабатываемой воды, м3/ч;

nreg — число регенераций анионитовых фильтров в сутки, принимаемое не более двух;

tf — продолжительность работы каждого фильтра, ч, между регенерациями, определяемая по формуле

(96)

(96)

здесь t1 — продолжительность взрыхления анионита, принимаемая равной 0,25 ч;

t2 — продолжительность пропускания регенерирующего раствора, определяемая исходя из количества регенерирующего раствора и скорости его пропускания (1,5—2 м/ч);

t3 — продолжительность отмывки анионита после регенерации, определяемая исходя из количества промывочной воды и скорости отмывки (5—6 м/ч);

vf — скорость фильтрования воды, м/ч, принимаемая в пределах 8—20 м/ч.

6.308. Регенерацию анионитовых фильтров первой ступени надлежит производить 4—6 %-ными растворами едкого натра, кальцинированной соды или аммиака; удельный расход реагента на регенерацию равен 2,5—3 мг×экв на 1 мг×экв сорбированных анионов (на 1 мг×экв рабочей обменной емкости анионита).

В установках с двухступенчатым анионированием для регенерации анионитовых фильтров первой ступени следует использовать отработанные растворы едкого натра от регенерации анионитовых фильтров второй ступени.

6.309. Загрузку анионитовых фильтров второй ступени следует производить сильноосновным анионитом, высота загрузки 1,5—2 м. Расчет анионитовых фильтров второй ступени следует производить согласно пп. 6.306 и 6.307.

Скорость фильтрования обрабатываемой воды следует принимать 12—20 м/ч.

6.310. Регенерацию анионитовых фильтров второй ступени надлежит производить 6—8 %-ным раствором едкого натра. Скорость пропускания регенерирующего раствора должна составлять 1—1,5 м/ч. Удельный расход едкого натра на регенерацию 7—8 г×экв на 1 г×экв сорбироваиных ионов (на 1 г×экв рабочей обменной емкости анионита).

6.311. Фильтры смешанного действия (ФСД) следует предусматривать после одно- или двухступенчатого ионирования воды для глубокой очистки воды и регулирования величины рН ионированной воды.

6.312. Расчет ФСД производится в соответствии с пп. 6.297—6.301, 6.306 и 6.307. Скорость фильтрования — до 50 м/ч.

6.313. Регенерацию катионита следует производить 7—10 %-ным раствором серной кислоты, анионита — 6—8 %-ным раствором едкого натра. Скорость про пускания регенерирующих растворов должна составлять 1—1,5 м/ч. Отмывку ионитов в фильтрах необходимо производить обессоленной водой. В процессе отмывки иониты следует перемешивать сжатым воздухом.

6.314. Аппараты, трубопроводы и арматура установок ионообменной очистки и обессоливания сточных вод должны изготавливаться в антикоррозионном исполнении.

6.315. Регенерацию ионитов следует производить с фракционным отбором элюатов. Элюат следует делить на 2—3 фракции.

Наиболее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции элюата следует направлять на обезвреживание, переработку, утилизацию, наименее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции — направлять на повторное использование в последующих циклах регенерации.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

6.316. Аппараты для электрохимической очистки сточных вод могут быть как с не подвергающимися (электролизеры), так и с подвергающимися электролитическому растворению анодами (электрокоагуляторы).

Электролизеры для обработки циансодержащих сточных вод

6.317. Для обработки циансодержащих сточных вод надлежит применять электролизеры с анодами, не подвергающимися электролитическому растворению (графит, титан с металлооксидным покрытием и др.), и стальными катодами.

6.318. Электролизеры следует применять при расходе сточных вод до 10 м3/ч и исходной концентрации цианидов не менее 100 мг/л.

6.319. Корпус электролизера должен быть защищен изнутри материалами, стойкими к воздействию хлора и его кислородных соединений, оборудован вентиляционным устройством для удаления выделяющегося газообразного водорода.

6.320. Величину рабочего тока Icur, А, при работе электролизеров непрерывного и периодического действия надлежит определять по формуле

или

или  (97)

(97)

где Ccn — исходная концентрация цианидов в сточных водах, г/м3;

Wel — объем сточных вод в электролизере, м3;

hcur — выход по току, принимаемый равным 0,6—0,8:

tel — время пребывания сточных вод в электролизере, ч;

2,06 — коэффициент удельного расхода электричества, А×ч/г;

qw — расход сточных вод, м3/ч.

6.321. Общую поверхность анодов fan, м2, следует определять по формуле

(98)

(98)

где ian — анодная плотность тока, принимаемая равной 100—150 А/м2.

Общее число анодов Nan следует определять по формуле

(99)

(99)

где f’an — поверхность одного анода, м2.

Электрокоагуляторы с алюминиевыми электродами

6.322. Электрокоагуляторы с алюминиевыми пластинчатыми электродами следует применять для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод (отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей), образующихся при обработке металлов резанием и давлением, с концентрацией масел не более 10 г/л.

При обработке сточных вод с более высоким содержанием масел необходимо предварительное разбавление предпочтительно кислыми сточными водами. Остаточная концентрация масел в очищенных сточных водах должна быть не более 25 мг/л.

6.323. При проектировании электрокоагуляторов необходимо определять:

площадь электродов fek, м2, по формуле

(100)

(100)

где qw — производительность аппарата, м3/ч;

qcur — удельный расход электричества, А×ч/м3, допускается принимать по табл. 57;

ian — электродная плотность тока, А/м2; ian = 80—120 А/м2;

токовую нагрузку Icur, А, по формуле

(101)

(101)

длину ребра электродного блока lb, м, по формуле

(102)

(102)

где d — толщина электродных пластин, мм; d = 4—8 мм;

b — величина межэлектродного пространства, мм; b = 12—15 мм.

Удельный расход алюминия на очистку сточной воды qAl, г/м3, следует принимать по табл. 57.

6.324. После электрохимической обработки сточные воды следует отстаивать не менее 60 мин.

6.325. Предварительное подкисление сточных вод следует производить соляной (предпочтительно) или серной кислотой до величины рН 4,5—5,5.

6.326. Пластинчатые электроды следует собирать в виде блока. Электрокоагулятор должен быть снабжен водораспределительным устройством, приспособлением для удаления пенного продукта, устройствами для выпуска очищенной воды и шлама, прибором для контроля уровня воды, устройством для реверсирования тока.

Примечание. Электрокоагулятор снабжается устройством для реверсирования тока лишь в случае его отсутствия в источнике постоянного тока.

6.327. В качестве электродного материала еле. дует применять алюминий или его сплавы, за исключением сплавов, содержащих медь.

6.328. Расчет производительности вытяжной вентиляционной системы следует производить исходя из количества выделяющегося водорода, при этом производительность вентилятора qfan, м3/ч, надлежит определять по формуле

(103)

(103)

где qH — удельный объем выделяющегося водорода, л/м3, допускается принимать по табл. 57.

Таблица 57

Электрокоагуляторы со стальными электродами

6.329. Электрокоагуляторы со стальными электродами следует применять для очистки сточных вод предприятий различных отраслей промышленности от шестивалентного хрома и других металлов при расходе сточных вод не более 50 м3/ч, концентрации шестивалентного хрома до 100 мг/л, исходном общем содержании ионов цветных металлов (цинка, меди, никеля, кадмия, трехвалентного хрома) до 100 мг/л, при концентрации каждого из ионов металлов до 30 мг/л, минимальном общем солесодержании сточной воды 300 мг/л, концентрации взвешенных веществ до 50 мг/л.

6.330. Величина рН сточных вод должна составлять при наличии в сточных водах одновременно:

шестивалентного хрома, ионов меди и цинка:

4—6 при концентрации хрома 50—100 мг/л;

5—6 „ „ „ 20—50 „ ;

6—7 „ „ „ менее 20 „ ;

шестивалентного хрома, никеля и кадмия:

5—6 при концентрации хрома свыше 50 мг/л;

6—7 „ „ „ менее 50 „ ;

ионов меди, цинка и кадмия (при отсутствии шестивалентного хрома) — свыше 4,5;

ионов никеля (при отсутствии шестивалентного хрома) — свыше 7.

6.331. Корпус электрокоагулятора должен быть защищен изнутри кислотостойкой изоляцией и оборудован вентиляционным устройством.

6.332. При проектировании электрокоагуляторов надлежит принимать:

анодную плотность тока — 150—250 А/м2;

время пребывания сточных вод в электрокоагуляторе — до 3 мин;

расстояние между соседними электродами — 5—10 мм;

скорость движения сточных вод в межэлектродном пространстве — не менее 0,03 м/с;

удельный расход электричества для удаления из сточных вод 1 г Cr6+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+ при наличии в сточных водах только одного компонента — соответственно 3,1; 2—2,5; 4,5—5; 6—6,5 и 3—3,5 А×ч;

удельный расход металлического железа для удаления из сточных вод 1 г шестивалентного хрома — 2—2,5 г; удельный расход металлического железа для удаления 1 г никеля, цинка, меди, кадмия — соответственно 5,5—6; 2,5—3; 3—3,5 и 4—4,5 г.

6.333. При наличии в сточных водах одного компонента величину тока Icur, А, надлежит определять по формуле

(104)

(104)

где qw — производительность аппарата, м3/ч;

Cen — исходная концентрация удаляемого компонента в сточных водах, г/м3;

qcur — удельный расход электричества, необходимый для удаления из сточных вод 1 г иона металла, А×ч/г.

При наличии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов менее 50% концентрации шестивалентного хрома величину тока надлежит определять по формуле (104), причем в формулу подставлять значения Cen и qcur для шестивалентного хрома. При суммарной концентрации ионов тяжелых металлов свыше 50% концентрации шестивалентного хрома величину тока, определяемую по формуле (104), следует увеличивать в 1,2 раза, а величины Cen и qcur принимать для одного из компонентов, для которого произведение этих величин является наибольшим.

6.334. Общую поверхность анодов fpl, м2, надлежит определять по формуле

(105)

(105)

где ian — анодная плотность тока, А/м2.

При суммарной концентрации шестивалентного хрома и ионов тяжелых металлов в сточных водах до 80 мг/л, в интервалах 80—100, 100—150 и 150—200 мг/л анодную плотность тока следует принимать соответственно 150, 200, 250 и 300 А/м2.

6.335. Поверхность одного электрода f’pl, м2, следует определять по формуле

(106)

(106)

где bpl — ширина электродной пластины, м;

hpl — рабочая высота электродной пластины (высота части электродной пластины, погруженной в жидкость), м.

6.336. Общее необходимое число электродных пластин Npl надлежит определять по формуле

(107)

(107)

Общее число электродных пластин в одном электродном блоке должно быть не более 30. При большем расчетном числе пластин необходимо предусмотреть несколько электродных блоков.

6.337. Рабочий объем электрокоагулятора Wek, м3, следует определять по формуле

(108)

(108)

где b — расстояние между соседними электродами, м.

Расход металлического железа для обработки сточных вод QFe, кг/сут, при наличии в них только одного компонента надлежит определять по формуле

(109)

(109)

где qFe — удельный расход металлического железа, г, для удаления 1 г одного из компонентов сточных вод;

Kek — коэффициент использования материала электродов, в зависимости от толщины электродных пластин принимаемый равным 0,6—0,8;

Qw — расход сточных вод, м3/сут.

При одновременном присутствии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов менее 50 % концентрации шестивалентного хрома расход металлического железа для обработки сточных вод надлежит определять по формуле (109), в которую подставляются значения qFe и Cen для шестивалентного хрома.

При одновременном присутствии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов свыше 50 % концентрации шестивалентного хрома расход металлического железа надлежит определять по формуле (109) с коэффициентом 1,2, а qFeи Cen относить к одному из компонентов сточных вод, для которого произведение этих величин является наибольшим.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

Общие указания

6.338. Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод (сырой, избыточный активный ил и др.), должен подвергаться обработке, обеспечивающей возможность его утилизации или складирования. При этом необходимо учитывать народнохозяйственную эффективность утилизации осадка и газа метана, организацию складирования неутилизируемых осадков и очистку сточных вод, образующихся при обработке осадка.

6339. Выбор методов стабилизации, обезвоживания и обезвреживания осадка должен определяться местными условиями (климатическими, гидрогеологическими, градостроительными, агротехническими и пр.), его физико-химическими и теплофизическими характеристиками, способностью к водоотдаче.

6.340. При обосновании по рекомендациям специализированных научно-исследовательских организаций допускается совместная обработка обезвоженных осадков и твердых бытовых отходов на территории очистных сооружений канализации или мусороперерабатывающих заводов.

6.341. Надлежит предусматривать использование обработанных осадков городских и близких к ним по составу производственных сточных вод в качестве органоминеральных удобрений.

Уплотнители и сгустители осадка перед обезвоживанием или сбраживанием

6.342. Уплотнители и сгустители следует применять для повышения концентрации активного ила. Допускается подача в них иловой смеси их аэротенков, а также совместное уплотнение сырого осадка и избыточного активного ила.

Для этой цели допускается применение илоуплотнителей гравитационного типа (радиальных, вертикальных, горизонтальных), флотаторов и сгустителей.

Данные по проектированию уплотнителей аэробно стабилизированных осадков приведены в п. 6.367.

6.343. При проектировании радиальных и горизонтальных илоуплотнителей надлежит принимать:

выпуск уплотненного осадка под гидростатическим напором не менее 1 м;

илососы или илоскребы для удаления осадка; подачу иловой воды из уплотнителей в аэротенки;

число илоуплотнителей не менее двух. причем оба рабочие.

6.344. Данные для расчета гравитационных илоуплотнителей следует принимать по табл. 58.

Таблица 58

Примечание. Продолжительность уплотнения избыточного активного ила производственных сточных вод допускается изменять в зависимости от его свойств.

6.345. Для флотационного сгущения активного ила надлежит применять метод напорной флотации с использованием резервуаров круглой или прямоугольной формы. Флотационное уплотнение следует производить как при непосредственном насыщении воздухом объема ила, так и с насыщением рециркулирующей части осветленной воды.

Влажность уплотненного активного ила в зависимости от типа флотатора и характеристики ила составляет 94,5—96,5 %.

6.346. Расчетные параметры и схемы флотационных установок надлежит принимать по данным научно-исследовательских организаций.

Метантенки

6.347. Метантенки следует применять для анаэробного сбраживания осадков городских сточных вод с целью стабилизации и получения метансодержащего газа брожения, при этом необходимо учитывать состав осадка, наличие веществ, тормозящих процесс сбраживания и влияющих на выход газа.

Совместно с канализационными осадками допускается подача в метантенки других сбраживаемых органических веществ после их дробления (домового мусора, отбросов с решеток, производственных отходов органического происхождения и т. п.).

6.348. Для сбраживания осадков в метантенках допускается принимать мезофильный (Т = 33 °С) либо термофильный (Т = 53 °С) режим. Выбор режима сбраживания следует производить с учетом методов последующей обработки и утилизации осадков, а также санитарных требований.

6.349. Для поддержания требуемого режима сбраживания надлежит предусматривать:

загрузку осадка в мвтантенки, как правило, равномерную в течение суток;

обогрев метантенков острым паром, выпускаемым через эжектирующие устройства, либо подогрев осадка, подаваемого в метантенк, в тепло-обменных аппаратах. Необходимое количество тепла следует определять с учетом теплопотерь метантенков в окружающую среду.

6.350. Определение вместимости метантенков следует производить в зависимости от фактической влажности осадка по суточной дозе загрузки, принимаемой для осадков городских сточных вод по табл. 59, а для осадков производственных сточных вод — на основании экспериментальных данных; при наличии в сточных водах анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) суточную дозу загрузки надлежит проверять согласно п. 6.351.

Таблица 59

6.351. При наличии а сточных водах ПАВ величину суточной дозы загрузки Дmt, %, принятую по табл. 59, надлежит проверять по формуле

(110)

(110)